L'impact de l'IA sur le système éducatif français

Découvrez comment Google et OpenAI transforment l'éducation française avec l'IA tout en respectant la réglementation.

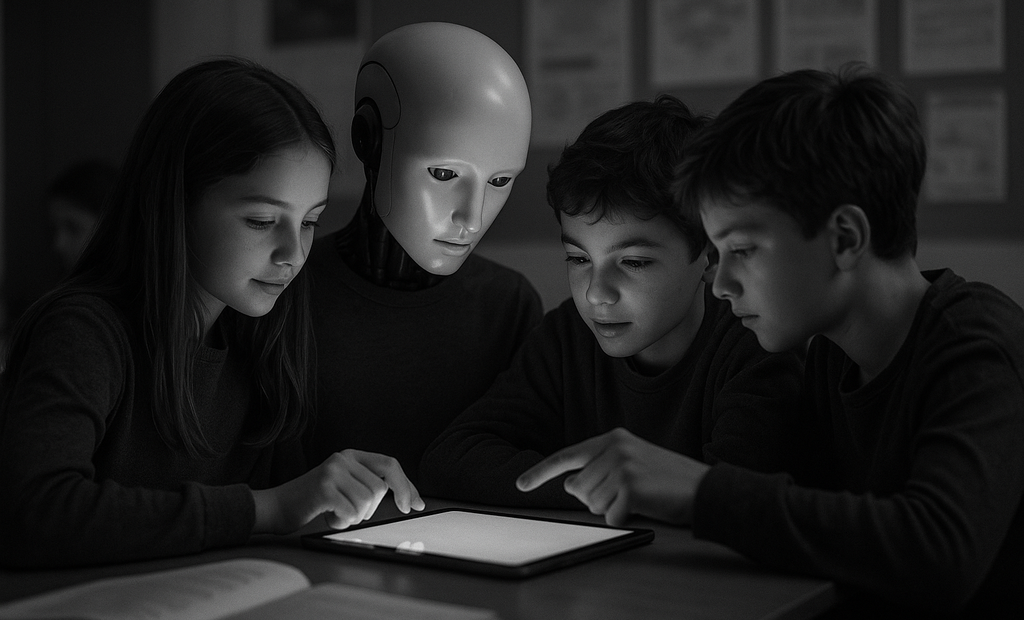

Rentrée oblige, l’IA sort des labos pour entrer dans les cartables. Entre promesse de gain de temps et inquiétudes juridiques, la compétition pour capter les usages des élèves et des étudiants s’intensifie. La vraie question n’est plus si l’on va utiliser une IA, mais laquelle, à quelles conditions et avec quelles garanties pour les établissements français.

Offre étudiante de google et tutorat assisté : ce qui change dans la pratique

Google met à jour sa panoplie pour l’éducation avec des fonctions de tutorat conversationnel et de soutien aux devoirs appuyées par ses modèles Gemini et la famille LearnLM. Objectif affiché : convertir les sessions d’étude en échanges guidés, structurés par questions, indices et retours progressifs plutôt que par livraison brute de réponses.

Selon la presse spécialisée américaine, Google déploie à l’étranger des offres étudiantes à coût nul ou réduit, ainsi que des fonctionnalités d’« apprentissage guidé » intégrées à Gemini. À ce stade, aucune généralisation officielle n’a été annoncée pour la France, ni pour l’ensemble de l’Union européenne, notamment en raison des convergences nécessaires avec le RGPD et la réglementation sectorielle de l’éducation. En revanche, les briques pédagogiques issues de LearnLM ont été présentées dès le printemps 2024 pour YouTube Learning, Google Classroom et Gemini, avec des parcours pas à pas et des explications graduelles.

Concrètement, ces outils se matérialisent par des fonctionnalités que les enseignants identifient immédiatement : décomposition d’un problème en étapes, reformulation, questionnement socratique, génération d’exercices d’entraînement et justification des réponses. Cette approche cherche à contrer l’écueil classique de l’IA générative en contexte scolaire : la tentation du copier-coller. L’argument de Google est simple : l’IA sert de tuteur, pas de raccourci.

Ce que les établissements français doivent vérifier en premier

Trois points non négociables : 1) la désactivation de l’usage des données des élèves pour l’entraînement des modèles, 2) la localisation et le régime de transfert des données hors UE, 3) les modalités d’AIPD pour un public mineur. Sans ces garanties contractuelles, l’expérimentation en classe s’expose à des risques juridiques élevés.

Pour les étudiants, l’intérêt est tangible : préparation d’examens, planification des révisions, analyse de documents longs et entraînement à l’oral. Pour les enseignants, les premiers retours à l’international mettent en avant la capacité à personnaliser le rythme et la difficulté. En filigrane, c’est une bataille d’adhésion : qui deviendra l’outil réflexe à 22 h la veille d’un examen ?

Le guidage se déploie en trois paliers : 1) questions d’exploration pour évaluer le niveau initial de l’élève, 2) indices progressifs sans donner la solution, 3) vérification réflexive invitant l’élève à justifier chaque étape. Techniquement, Google mobilise des variantes de chain-of-thought abrégées et des mécanismes de self-consistency, mais n’expose pas les raisonnements complets à l’élève afin d’éviter l’effet « solutionnaire ».

Openai sur le campus : le pivot vers les usages professionnels et universitaires

Face à cette montée en puissance, OpenAI a, de son côté, structuré une offre destinée aux établissements : ChatGPT Edu vise les universités et grandes écoles, avec des contrôles administratifs, des paramètres de confidentialité et des intégrations orientées recherche et pédagogie. L’éditeur met en avant des fonctionnalités de raisonnement avancé, traitement de documents et sécurité renforcée adaptées aux environnements académiques.

Dans l’écosystème éducatif, deux points retiennent l’attention des directions du numérique : la gouvernance des usages et le respect des politiques de conformité. OpenAI communique sur l’absence d’utilisation des données institutionnelles pour l’entraînement du modèle, sauf activation explicite. Ce positionnement répond aux exigences européennes en matière de protection des données et de transparence, même si l’hébergement et les transferts transatlantiques restent à analyser au cas par cas.

En termes d’expérience, ce que la presse décrit comme un « tutorat » chez OpenAI s’apparente à un mode d’étude qui incite à la méthode plutôt qu’à la réponse immédiate, avec des relances, des exemples et des explications graduées. C’est une convergence claire avec l’approche de Google : passer d’un chatbot généraliste à un accompagnant scolaire.

Rappel juridique pour la France : publics mineurs et contrats d’adhésion

Pour les moins de 15 ans, le consentement au traitement des données doit être donné par les titulaires de l’autorité parentale. À partir de 15 ans, un consentement autonome est possible mais reste encadré. Les contrats EULA individuels imposés aux élèves ne conviennent pas à un usage en classe : le cadre doit passer par une convention établissement–éditeur avec mentions spécifiques RGPD, durée de conservation et droits des personnes.

Cadre français : entre rgpd, loi sren et futur ai act, le triangle de la conformité

L’adoption d’outils d’IA dans l’éducation en France se heurte à un triptyque réglementaire. Le RGPD, d’abord, impose information, base légale, minimisation et gouvernance des sous-traitants

. La loi SREN renforce la protection des mineurs en ligne et la responsabilité des plateformes. Enfin, l’AI Act, adopté en 2024 et à mise en application progressive d’ici 2025-2026, introduira des exigences de transparence pour les modèles de base et des obligations spécifiques selon les niveaux de risque.

Pour un rectorat, un conseil régional ou une université, la question clé n’est pas l’outil, mais le dossier de conformité qui l’accompagne. Les DPO et les responsables achats devront examiner : localisation des données, juridiction applicable, clauses de sous-traitance, documentation technique, évaluations d’impact, ainsi que les mécanismes de contrôle pédagogique pour éviter l’« outsourcing de la réflexion » dénoncé par de nombreux enseignants.

L’aspect souveraineté numérique n’est pas anecdotique. Les autorités françaises promeuvent un cloud de confiance pour les données sensibles du secteur public

. Sur ce terrain, Google s’appuie en France sur S3NS, co-entreprise avec Thales, pour proposer une version de Google Cloud opérée sous droit français. Cette modularité d’hébergement pourrait peser dans les arbitrages si les fonctionnalités pédagogiques s’imbriquent davantage avec les données nominatives des élèves.

S3ns : cloud de confiance et stratégie d’accès au secteur public

Le montage S3NS illustre une voie d’entrée des grands éditeurs dans les marchés publics hexagonaux. En dissociant technologie et exploitation opérationnelle, l’objectif est de répondre aux attentes de la doctrine « cloud de confiance » pour des charges sensibles

. Si l’IA générative éducative ne relève pas toujours de ce périmètre, la frontière se brouille dès qu’un outil traite des données d’élèves ou s’intègre aux ENT et aux SI académiques. Les acheteurs publics regarderont cette brique de très près.

Dans le code de la commande publique, les logiciels d’abonnement sont des services. Selon les seuils, la procédure peut aller de l’accord-cadre multi-attributaires au gré à gré encadré

. Les nouveaux ajouts d’IA dans des suites existantes posent une question : sont-ils une évolution substantielle d’un marché en cours ? Si oui, une relance de procédure peut s’imposer. Côté documentation, prévoyez une annexe de sécurité et une matrice de conformité RGPD signée par l’éditeur et ses sous-traitants.

Conséquences économiques : fidélisation par l’usage et pression concurrentielle sur l’edtech française

La logique industrielle est claire : ancrer des réflexes d’usage pendant les années d’études pour capter la demande une fois diplômé. Le modèle est connu dans le logiciel professionnel : suites bureautiques, outils de gestion de code ou plateformes de design ont prospéré grâce à des programmes campus. L’IA rejoue cette stratégie à l’échelle, avec un potentiel d’intégration dans chaque séquence de travail : prise de notes, révision, exposés, synthèse de cours, préparation d’entretiens.

Pour les EdTech françaises, l’équation concurrentielle se durcit. Des acteurs spécialisés ont construit des pédagogies et des corpus alignés sur les programmes nationaux, un atout que ne possèdent pas toujours les géants de la tech

. En revanche, la profondeur technique et la capacité à faire évoluer rapidement les modèles jouent en faveur de ces géants. L’issue tiendra dans l’hybridation : contenus et ancrage local d’un côté, moteurs d’IA et scalabilité de l’autre.

Openclassrooms : stratégie et partenariats

Acteur français emblématique, OpenClassrooms s’est positionné sur les formations certifiantes et l’alternance, tout en intégrant progressivement des briques d’IA pour le suivi apprenant et le tutorat. Sa trajectoire illustre une voie de coopération plutôt que d’affrontement : combiner expertise pédagogique, accompagnement métier et usage raisonné de l’IA. Les établissements français peuvent y voir un modèle de complémentarité face aux offres horizontales des grands éditeurs.

Le risque principal pour l’écosystème local reste une standardisation par le haut : si les fonctionnalités de base de tutorat, de correction et de synthèse deviennent un commodity intégré gratuitement dans des suites globales, où se logera la valeur pour les solutions spécialisées ? La réponse pourrait résider dans la conformité granulaire aux programmes, l’évaluation certifiée, et des modèles de données pédagogiques alignés sur les pratiques françaises.

Budget des établissements : postes de coûts à surveiller

- Licences IA : attention aux options additionnelles sur des suites existantes et aux coûts par utilisateur au-delà des seuils campus.

- Heures de formation : prise en charge de la montée en compétence enseignants et référents numériques.

- Gouvernance : pilotage DPO, AIPD, documentation de conformité.

- Interopérabilité : connecteurs ENT, IAM, et coûts liés à la sécurité.

Impacts pédagogiques et garde-fous : prévenir le « copier-coller cognitif »

Côté salle de classe, l’apport le plus prometteur des nouveaux outils tient à la régulation des étapes d’apprentissage. Au lieu de fournir des réponses, l’IA invite à formuler une hypothèse, tester un raisonnement, corriger un biais et reformuler. Les recherches en sciences cognitives soutiennent cette approche par l’effet de génération : produire soi-même une explication améliore la consolidation des connaissances par rapport à la simple exposition passive.

Pour que cette promesse ne se transforme pas en illusion de compétence, trois garde-fous s’imposent :

- Contrainte de méthode : imposer un format de réponse en étapes pour chaque exercice engageant l’IA.

- Explicitation des erreurs : demander à l’élève d’identifier des contre-exemples ou des limites à la solution proposée par l’IA.

- Évaluation déconnectée : maintenir des contrôles sans IA pour calibrer le niveau réel.

Les établissements qui ont testé des assistants conversationnels relèvent un effet direct : les élèves les plus autonomes gagnent en précision et en confiance, tandis que les plus fragiles tirent un bénéfice inégal si le guidage n’est pas suffisamment contextualisé. La différenciation pédagogique, déjà au cœur du métier enseignant, devient le pivot de l’usage responsable de l’IA.

1) Scénarios pédagogiques documentés par discipline, avec objectifs, contraintes et critères d’évaluation.

2) Paramétrage de confidentialité au niveau tenant, désactivation de la contribution aux modèles, journalisation des accès.

3) Formation des enseignants et référents numériques sur les bonnes pratiques d’prompting et l’évaluation des biais.

4) Charte d’usage intégrant sanctions, exemples de cas d’utilisation et droits des élèves.

5) Itération trimestrielle via retours enseignants et indicateurs d’apprentissage.

Enjeux concurrentiels : contenus, intégration et capital de marque

La bataille se joue sur trois axes. Le contenu, d’abord : la capacité à intégrer des programmes, des corpus et des corrections alignés sur les attendus français

. L’intégration, ensuite : l’IA qui s’insère naturellement dans l’ENT, la suite bureautique et les outils de visioconférence aura un avantage décisif. Enfin, le capital de marque : dans un contexte où les enseignants doivent rassurer les parents, la confiance se gagne autant par la qualité de la gouvernance que par la qualité technique.

À court terme, la question la plus concrète pour les directions d’établissement est de savoir si des offres étudiantes gratuites ou très subventionnées déferleront officiellement en France. Si tel est le cas, l’équation financière pourrait basculer en faveur d’un déploiement rapide, d’abord chez les étudiants majeurs, puis via des expérimentations encadrées dans le secondaire. À défaut d’annonces locales, la dynamique passera par les environnements déjà présents dans les salles de classe : suites, ENT et plateformes de ressources.

Exemple avec google classroom : intégration sans friction

Google a investi depuis des années Classroom et ses extensions. L’ajout de fonctionnalités d’IA dans les outils déjà familiers des enseignants peut créer un effet d’adoption accélérée : pas de déploiement lourd, pas de nouvel outil à apprendre. C’est la force de l’écosystème par rapport à des applications monolithiques, même efficaces, mais isolées des flux de travail quotidiens.

Pour autant, l’arbitrage ne peut se limiter à l’ergonomie. Les équipes juridiques et DPO rappellent qu’une intégration fluide n’exonère pas des obligations de conformité. D’où l’importance de clauses contractuelles spécifiques pour chaque nouvelle brique fonctionnelle s’appuyant sur des modèles d’IA.

Ce que doit retenir un décideur français à la veille d’achats pour la rentrée

La période de rentrée fait émerger des offres offensives à l’étranger, parfois assorties de gratuités ciblées pour les étudiants adultes. En France, l’atterrissage se jouera sur la conformité et la contractualisation. Trois messages clés se dégagent :

- Pas d’IA en classe sans gouvernance : charte d’usage, AIPD, politique d’identité numérique et formation.

- Priorité au tutorat explicatif : préférer les fonctionnalités qui stimulent la démarche et la vérification, plutôt que l’automatisation de la réponse.

- Écosystèmes plutôt qu’outils isolés : la valeur résidera dans l’intégration au SI, au pilotage pédagogique et à la conformité.

Les géants du numérique cherchent à verrouiller la relation à long terme avec les futurs professionnels. Les EdTech françaises peuvent tirer parti de leur ancrage pédagogique et de la proximité institutionnelle, à condition de s’adosser aux meilleurs moteurs d’IA et de revendiquer la transparence comme avantage compétitif.

À horizon 12 à 24 mois, l’entrée en vigueur progressive de l’AI Act va clarifier le cadre émergent. Les établissements capables de documenter, tracer et auditer leurs usages prendront une longueur d’avance. Le reste n’est qu’une question de choix d’outils et de prix, variables par nature.

Au moment où l’IA s’installe dans les cartables, la vraie différenciation viendra moins des promesses techniques que de la capacité à intégrer pédagogie, conformité et valeur d’usage dans un même mouvement.