Quelles conséquences pour les écoles de commerce françaises ?

La baisse des naissances fragilise les grandes écoles de commerce en France. Découvrez les enjeux et stratégies d'adaptation actuelles.

Les grandes écoles de commerce françaises avancent dans une zone de turbulence. L’essor massif des bachelors et de l’apprentissage a gonflé l’offre, tandis que la démographie atone coupe progressivement l’arrivée de nouveaux étudiants. Pour ces établissements, le choc est double et menace un modèle économique très capitalistique. Le secteur s’organise, entre stress tests, internationalisation et consolidation à marche forcée.

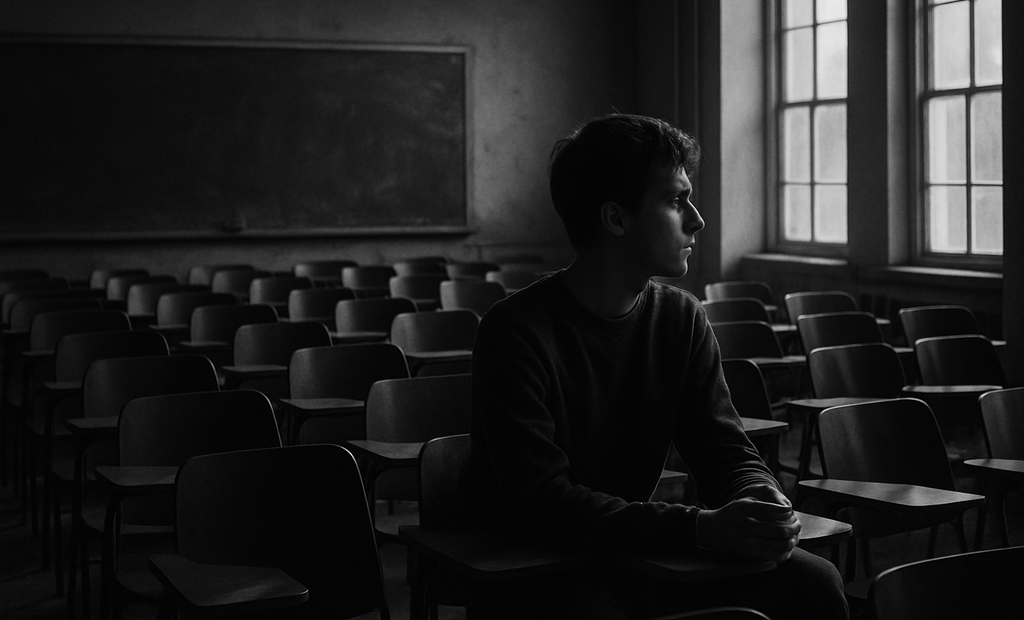

Chute des naissances, classes vides et pipeline vers le supérieur

La contraction démographique n’est plus une hypothèse. Elle est visible dans les écoles primaires et remonte la chaîne éducative. À la rentrée 2024, le primaire a perdu 78 100 élèves, soit une baisse d’environ 1,2 % en un an. Le secondaire commence à refléter ce glissement, et l’enseignement supérieur se prépare à l’impact retardé.

Des projections officielles annoncent une réduction marquée des effectifs d’ici 2027 dans le premier et le second degré, prélude à des cohortes plus faibles en post-bac. Cette dynamique, couplée à la chute de la natalité, crée un effet d’entonnoir inédit, à l’opposé de l’expansion de l’offre des formations supérieures depuis 2020.

Conséquence pour les grandes écoles de management : un réservoir de candidats plus étroit, plus volatil et plus coûteux à recruter. Les établissements disposent encore de marges d’adaptation, mais la fenêtre se réduit. Les premières poches de tension apparaissent dans certaines régions où la baisse est plus précoce, hors territoires ultramarins comme Mayotte ou la Guyane, qui font figure d’exceptions démographiques.

Chiffres à retenir sur la bascule démographique

Rentrée 2024 : 78 100 élèves de moins en primaire, soit environ -1,2 % en un an. D’ici 2027, pertes cumulées attendues de plusieurs centaines de milliers d’élèves du premier degré et plus de cent mille dans le second. À l’horizon 2070, les projections de population scolarisable s’inscrivent en pente descendante, sauf rares territoires ultramarins.

Le délai entre le primaire et l’enseignement supérieur est d’environ une décennie. Ainsi, la baisse déjà constatée au primaire signale une contraction quasi mécanique du vivier post-bac au milieu des années 2030. Les écoles qui calibrent aujourd’hui leurs investissements immobiliers et numériques sur les volumes des années 2020 porteront un risque de surcapacité demain, à moins de capter davantage de candidats internationaux ou de se repositionner vers la formation continue.

Sur les réseaux sociaux, des enseignants et élus locaux alertent aussi sur la fermeture de milliers d’écoles sur quinze ans. Cette lame de fond nourrit une réorganisation des cartes scolaires et des budgets locaux, qui touchera en second rideau les flux d’étudiants post-bac, notamment dans les académies peu dynamiques.

Bachelors, alternance et explosion des programmes : la mécanique de l’offre dépasse la demande

En quatre ans, le nombre de formations proposées aux lycéens a doublé sur Parcoursup. Les bachelors ont servi de cheval de Troie pour élargir les viviers, et l’alternance a pris un poids décisif dans les stratégies de croissance des écoles. Résultat : une inflation d’offres sans que la demande suive, selon plusieurs directions d’établissements.

À la fin juin 2025, certains grands acteurs privés ont observé un creux anormal d’étudiants encore disponibles, après plusieurs vagues d’admission. Cette raréfaction tardive fait monter les coûts d’acquisition par candidat et accroit la dépendance à des dispositifs publics, en premier lieu les aides à l’apprentissage qui conditionnent la soutenabilité des modèles économiques post-licence.

Des écoles ont mené des exercices de résistance financière. Des stress tests montrent qu’une baisse d’environ 20 % des effectifs peut être absorbée à condition de limiter le recours à l’alternance et de réduire la sensibilité aux dotations publiques. La règle implicite devient la diversification des sources de revenus et la prudence sur le nombre de places ouvertes.

En France, les coûts de formation en alternance sont principalement couverts par les opérateurs de compétences via des niveaux de prise en charge. Les écoles privées complètent par des frais annexes et des économies d’échelle.

Mais la soutenabilité dépend du calibrage des taux et des arbitrages budgétaires de l’État. Une contraction des aides ou une revalorisation insuffisante des prises en charge peut transformer un programme rentable en centre de coût structurel.

Dans ce contexte, la prolifération de bachelors, souvent positionnés sur des compétences à insertion rapide, soulage à court terme le recrutement. Mais elle dilue la sélectivité et fragilise l’identité académique des marques si la différenciation n’est pas nette. L’effet ciseaux entre une offre qui s’étire et un vivier démographique qui se rétrécit est désormais au cœur des conseils d’administration.

Consolidation à l’agenda : faillites évitées et fusions probables

Plusieurs dirigeants avertissent qu’un cycle de fusions et de disparitions pourrait se jouer sur 12 à 18 mois. L’objectif est double : préserver les parcours étudiants et éviter une crise de confiance du marché. La situation est asymétrique. Les établissements bien dotés financièrement scrutent des cibles, pendant que des écoles fragiles cherchent des partenaires ou un adossement.

La question juridique et prudentielle gagne en intensité. Depuis juin 2025, la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion exige des preuves de soutenabilité financière pour les écoles de management. Cette exigence pousse à formaliser des scénarios défavorables, à renforcer la transparence envers les auditeurs et à réviser les engagements pluriannuels.

Plusieurs voix du secteur appellent à un mécanisme assurantiel obligatoire. L’idée : imposer une réserve de garantie financée par les écoles, capable de prendre en charge des cohortes en cas de fermeture et d’assurer la continuité pédagogique. L’exemple allemand est souvent cité pour inspirer un modèle où la couverture de risques protège le consommateur-étudiant et limite les effets domino.

- Avantage immédiat : sécurisation du parcours étudiants et réduction du risque réputationnel pour l’ensemble de la filière.

- Effet secondaire : incitation à la discipline financière, avec un coût de capital plus élevé pour les opérateurs les plus fragiles.

- Point d’attention : gouvernance du fonds, critères d’appel et articulation avec les accréditations et les titres RNCP.

Ce que recouvre la "soutenabilité financière" exigée depuis 2025

Capacité à absorber des chocs d’effectifs, trésorerie suffisante, diversification des revenus, gouvernance des risques, pilotage de l’alternance, engagements immobiliers maîtrisés, et conformité aux dispositifs de qualité. Les écoles doivent documenter leurs hypothèses et justifier la continuité d’exploitation sans dépendances excessives.

Le maillon public local est aussi concerné. Des analyses mettent en évidence la tension croissante sur les budgets des collectivités à mesure que le nombre d’élèves baisse entre 2025 et 2029. Cela change la physionomie des territoires universitaires et la localisation des investissements, avec des conséquences indirectes pour les établissements qui s’appuyaient sur des cofinancements d’infrastructures ou d’équipements.

Un fonds de garantie pertinent couvrirait : la reprise des cohortes (frais pédagogiques, examens, notation), la portabilité des crédits ECTS, la gestion des campus en phase de run-off, et la coordination avec les écoles d’accueil. Il devrait être alimenté par des contributions proportionnelles aux effectifs et au risque, avec une pénalisation en cas de levier financier excessif.

International, formation continue et nouveaux marchés : promesses et angles morts

Face à la démographie française, l’international se présente comme la planche de salut. Mais ce levier est lui-même concurrentiel et contraint par des politiques migratoires fluctuantes. Le Canada a réduit de manière significative ses visas d’études en deux ans, reconfigurant les flux. D’autres pays asiatiques, confrontés à leur propre déclin démographique, se tournent vers l’Europe pour recruter.

Les écoles françaises multiplient les relais : mini-campus à l’étranger, partenariats bilatéraux, formation continue haut de gamme, innovations pédagogiques dopées à l’IA. La clé devient la différenciation sur l’expérience étudiante et l’employabilité, pas seulement sur la géographie.

Essca : calibration prudentiel et maillage fin

Une école de management post-bac a mené des stress tests jusqu’à -20 % d’effectifs et choisi d’auto-limiter l’alternance à environ 12 %. Le pilotage financier cherche à minorer la dépendance aux subventions et à ajuster la taille des promotions. En parallèle, la stratégie de déploiement à l’international privilégie des campus de format réduit pour ancrer la marque sans s’exposer à des coûts fixes trop lourds.

Iéseg : montée en puissance des bachelors

Autre école de management, l’Iéseg, pèse sur le segment des bachelors pour élargir la base de recrutement et diversifier les parcours. L’effort pédagogique se concentre sur des compétences transverses et sur l’intégration de l’IA dans les cursus, afin de renforcer l’employabilité immédiate. Cette stratégie ouvre des volumes, mais suppose un redressement du mix prix remisé par le coût d’acquisition des étudiants.

Escp business school : formation continue et hubs mondiaux

L’ESCP déploie une présence ciblée en formation continue à Dubaï, tout en consolidant des partenariats en Chine et en Inde. L’établissement capitalise sur la marque internationale et sur la formation exécutive pour amortir la volatilité du recrutement initial. La création de nouvelles écoles thématiques sert une logique de portefeuilles de programmes et de relais de croissance non corrélés aux promotions post-bac.

Omnes education : pari sur 50 % d’étudiants internationaux

Le groupe d’enseignement supérieur privé vise un rééquilibrage rapide du recrutement. Objectif fixé à trois ans : 50 % d’étudiants internationaux, contre environ 25 % aujourd’hui, via un réseau d’agents, des campus attractifs et l’enrichissement des pédagogies numériques. En toile de fond, la bataille des visas, des frais de scolarité et de la reconnaissance des diplômes reste le juge de paix.

Le choc démographique n’est plus cantonné à la France. La concurrence pour les étudiants internationaux s’intensifie, avec des pays qui ajustent leurs politiques de visas et leurs quotas. Les coûts marketing explosent, les bourses doivent être accrues, et les taux de conversion sont volatils. En outre, la formation continue et l’exécutif sont cycliques, sensibles aux budgets entreprises et aux marchés locaux.

Sur le plan commercial, les écoles affinent leur promesse. Elles mettent l’accent sur l’expérience pédagogique, la personnalisation, les services carrières et la connexion aux écosystèmes économiques.

Le classement 2025 des écoles de commerce du Parisien Étudiant, publié en mai, nourrit la pression concurrentielle et la recherche de signaux de qualité différenciants. La bataille ne se joue pas seulement sur le rang, mais sur des niches de valeur comme la tech, la finance durable, le quant, ou l’entrepreneuriat.

Enfin, la diffusion des approches de décroissance et d’aménagement du territoire réinterroge l’offre de formation. Des analyses académiques actualisées en 2025 mettent à disposition des cadres de lecture sur les territoires en déprise. Les écoles en tirent des modules dédiés aux politiques publiques, aux industries en transition ou aux modèles d’affaires sobres, afin de capter une demande émergente.

Comptes d’exploitation sous tension : scénarios, coûts fixes et arbitrages

Le modèle des grandes écoles repose sur d’importants coûts fixes : immobilier, corps professoral, accréditations, systèmes d’information, services étudiants. Quand les promotions baissent ou se remplissent tardivement, l’effet de ciseau s’aggrave : les dépenses ne suivent pas la courbe des inscriptions, et la trésorerie se tend.

Côté revenus, les piliers sont les frais de scolarité, l’alternance, la formation continue et, pour certaines, les contrats de recherche et chaires d’entreprise. La nouvelle donne impose un pilotage serré du mix produits et du calendrier d’encaissement. Les directions financières cherchent à lisser les cycles en multipliant les rentrées décalées, les modules courts certifiants, et les programmes exécutifs sur-mesure.

- Risque d’insolvabilité : décalage des recrutements, taux d’abandon en hausse, et maturités de dettes qui tombent au mauvais moment.

- Risque réglementaire : recalibrage de l’apprentissage, normes de qualité, exigences renforcées de la CEFDG.

- Risque de marque : dilution via sur-offre de bachelors, dispersion géographique, baisse de la sélectivité perçue.

- Risque opérationnel : inflation des coûts numériques, dépenses IA et cybersécurité, mises à niveau des campus.

Pour contenir ces risques, plusieurs leviers concrets existent. D’abord, l’ajustement fin des capacités d’accueil par campus et par programme. Ensuite, des politiques tarifaires plus sophistiquées, avec une différenciation accrue pour l’international et l’exécutif. Enfin, une respiration du portefeuille de programmes, quitte à fermer des lignes peu contributives au profit de segments premium.

Sur le terrain des fusions, la valorisation des écoles se recompose. Les dealmakers regardent désormais les engagements hors bilan : baux long terme, capex informatiques, engagements d’accréditation, et exposition aux subventions. Le potentiel de synergies provient surtout de la mutualisation des achats, de la rationalisation des sites et des plateformes digitales, plus que des gains purement commerciaux.

Pour les financeurs, l’équation se joue autour de quelques indicateurs : taux de remplissage, ratio de dépendance aux aides publiques, part des revenus récurrents, et cash conversion du portefeuille exécutif. La discipline de reporting devient une arme concurrentielle, gage de crédibilité pour attirer des partenaires, négocier les covenants ou refinancer à meilleur coût.

Trois ratios à suivre au comité d’audit

1. Taux de couverture des coûts fixes par les revenus non subventionnés. 2. Part d’alternance dans le chiffre d’affaires formation initiale, avec seuil de vulnérabilité interne. 3. Cash conversion sur la formation continue, après remises commerciales et coûts marketing d’acquisition.

La transformation numérique ajoute une strate de complexité. Les investissements en IA, plateformes d’évaluation, proctoring, CRM d’admission et services carrières représentent désormais des postes structurants. Bien pilotés, ils raccourcissent le temps d’admission, réduisent les coûts d’accompagnement, et améliorent l’expérience étudiante. Mal calibrés, ils deviennent une charge d’amortissement qui pèse sur le résultat d’exploitation.

À l’échelle du secteur, la pression concurrentielle est visible jusque dans les classements, catalyseurs de réputation pour les publics post-bac et post-prépa. Les classements 2025 accentuent la différenciation des établissements sur l’international, l’employabilité et la recherche. Les écoles qui tiennent leur rang tout en réallouant leurs ressources vers des marchés résilients s’offrent un temps d’avance.

Scénario 1 : baisse linéaire des inscriptions de 3 à 5 % par an, maintien des aides à l’alternance, compensation par l’exécutif. Scénario 2 : choc ponctuel sur les aides, nécessité de ré-allouer les capacités et d’augmenter les frais internationaux.

Scénario 3 : consolidation régionale, fermeture de sites non stratégiques, montée en gamme des services carrières. Scénario 4 : réussite à l’international avec quotas visa stables, transformation IA qui dégage des gains de productivité.

Un point d’attention enfin : la communication. Les écoles doivent expliquer aux étudiants et aux familles les garanties mises en place pour sécuriser les parcours, y compris en cas de restructuration.

Cela inclut la portabilité des crédits, les accords d’accueil avec d’autres établissements et les dispositifs d’accompagnement financiers. La confiance devient un actif décisif au milieu des rumeurs de fusion et des tensions sur les recrutements tardifs.

Un retournement sectoriel qui rebat les cartes pour les grandes écoles

La démographie agit comme un révélateur. Elle force les écoles à trier entre croissance opportuniste et investissement patient, entre volumes et valeur, entre dépendance aux aides et autonomie financière.

Les stratégies à l’international, en formation continue et en innovation pédagogique peuvent compenser, mais pas effacer tous les effets. L’heure est au réalisme financier, à la transparence et à la sélectivité des projets (Insee via Ekole, juillet 2025).

À court terme, la consolidation paraît inévitable. Elle sera d’autant plus vertueuse qu’elle intégrera des mécanismes protecteurs pour les étudiants et qu’elle s’alignera sur les nouveaux standards de soutenabilité. Les écoles qui sortiront renforcées seront celles qui auront assumé un positionnement clair, un bilan solide et des programmes à forte valeur ajoutée sur des marchés moins cycliques.

Face à la contraction du vivier et au trop-plein d’offres, les grandes écoles françaises ne se sauveront ni par l’expansion pure ni par l’inertie, mais par un triptyque exigeant : discipline financière, protection des étudiants et diversification réellement créatrice de valeur.